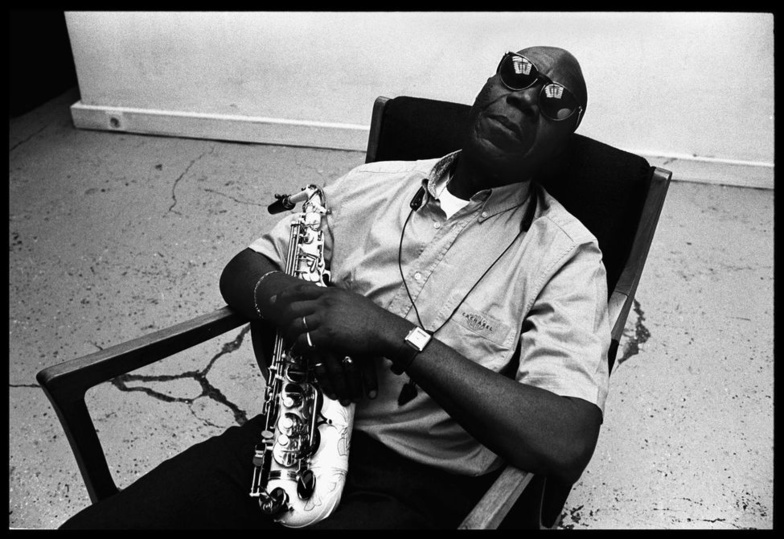

«Ma-ma-ko-ma-ma-sa-ma-ma-makossa!» C’est par ce gimmick que Manu Dibango est entré dans l’histoire de la musique, définitivement. Un breakbeat ajusté, un riff de sax, une ligne de basse qui bondit, un parler chanter qui vire au suinté, ce refrain dégoté à l’improviste d’une répétition au Cameroun sera bientôt repris par toute la planète musique. «Ce titre, c’est toute une aventure ambiguë, la mienne, nous avait-il confié. Un artiste doit avoir une histoire pour qu’on l’identifie. Ray Charles, c’est "Georgia On My Mind". Et moi, c’est ce conte de fées.» Ou plutôt un coup du sort, puisque Soul Makossa n’était que la face B d’un 45-tours enregistré par Emmanuel N’Djoké Dibango pour la huitième Coupe d’Afrique des Nations qui se jouait au Cameroun en 1972. Les futurs lions indomptables se faisant manger par le Congo en demi, le 45-tours passera direct à la trappe… Jusqu’à ce que des Américains branchés Black is Beautiful viennent faire leurs emplettes à Paris, la porte de l’Afrique.

Outre-Atlantique, le 45-tours change de mains et de destin : sitôt débarqué à New York, David Mancuso le signale à Frankie Crocker. Le DJ numéro un de la radio WBLS, la bande-son du proto-disco, s’en empare, dès 1972. Succès immédiat. «Onassis n’arrêtait pas de le réclamer!» se souvenait Manu Dibango, jamais avare de vannes, toujours friand d’ajouter une anecdote pour épicer l’histoire. «A Paris, quand ils ont reçu le CashBox (magazine spécialisé dans la publication de hit-parades divers et variés, ndlr) et ont lu : «The record is bad !», ils ont cru que le disque était mauvais, alors que ça voulait juste dire l’inverse. Sauf qu’un mec s’est cette fois bougé : Jean-Marc Bell est allé dealer avec les Etats-Unis pour Decca. Heureusement car il y avait déjà tellement de reprises que le morceau a failli devenir américain. » Ni une ni deux, Ertegun, le boss d’Atlantic himself traverse l’océan pour rencontrer Manu Dibango. « Dix jours plus tard, j’étais à l’Apollo aux côtés des Temptations ! J’étais arrivé, j’avais la limousine comme tous les autres. » Le Camerounais sera le premier Africain sur la fameuse scène d’Harlem. Le même qui près d’un demi-siècle plus tard devait fouler celle du non moins célèbre Carnegie Hall le 14 mars 2020, pour fêter les soixante ans de sa petite sœur, la Béninoise Angélique Kidjo. Annulé, car le coronavirus était déjà là, dans son corps : Manu Dibango est décédé ce mardi, le 24 mars à l’âge de 86 ans, des suites du Covid-19.

«Le jazz, une belle fleur qui pousse dans le fumier»

Soul Makossa n’était pourtant que le baobab qui cachait la forêt de beaux hybrides surgis de ce fertile sillon : entre autres New Bell, Hibiscus, A Night In Zeralda paru sur le même 33-tours. En 1972, le musicien né à Douala en 1933 a bientôt 40 ans et déjà pas mal bourlingué. Ses premières années, il les raconte dans Trois kilos de café, une biographie à la première personne. Parents protestants, enfance dans la petite bourgeoisie, musique au temple où «on chantait du Bach et Haendel en douala», éducation à la française… Trois kilos de café, c’est ce qu’il a dans son sac lorsqu’il débarque en 1949 à Marseille. « Je venais pour les études, et je suis tombé dans le jazz.» Après un passage obligé par un lycée dans la Sarthe, il en passe par Paris, joue aux Trois Mailletz, au Chat qui pêche, au Caméléon, y croise quelques pairs du swing… «Le jazz, c’est une belle fleur qui pousse dans le fumier. Et le fumier, ce sont les quatre siècles d’esclavage», analysera-t-il en 2007 sur RFI lors de la sortie d’un album en hommage à Sidney Bechet, un de ceux qu’il a croisés un demi-siècle plus tôt.

Le jazz des années bop, il va surtout le pratiquer en version belge, au Tabou de Bruxelles, au Moulin Rouge d’Ostende, au Scotch d’Anvers, au Chat noir de Charleroi… Mais c’est dans une autre boîte, Les Anges noirs, qu’en janvier 1961, il croise le père de la rumba congolaise, Joseph Kabaselé, alors à la tête de l’African Jazz, alors que se mènent les tractations pour l’indépendance du Congo… « Après les négociations, tous les grands politiciens venaient nous écouter et nous payer des verres. C’est comme ça que j’ai connu Patrice Lumumba, et même Mobutu qui était alors journaliste. Sans doute assermenté par la CIA, mais personne ne le savait ! Et c’est comme ça que je me suis retrouvé sur les sessions avec Kabaselé, en remplacement de son saxophoniste resté au pays. » De ces séances entrées dans l’histoire, sortira l’un des hymnes africains : Indépendance Tcha-tcha. Les disques font un tabac au Congo, où il reste deux ans, le temps de plonger dans le bain des plus remuants de la rumba locale et de monter un club, le Tam-Tam. « Le jour, les mecs allaient bombarder le Katanga, où c’était déjà la guerre, et le soir, les mêmes venaient boire un verre chez moi. » Après un interlude au Cameroun, soumis au couvre-feu, le saxophoniste décide d’en repasser par Paris.

«Je l’avais quitté comme musicien amateur. J’y reviens comme un illustre inconnu», s’était-il confié en 2013, ponctuant chaque bon mot de son légendaire éclat de rire. À Paris, il fait le métier, notamment les bals du week-end, fréquente la nuit, à commencer par La Bohème, le club tenu par Buttercup, la femme de Bud Powell. Il y remplace le sax de l’orchestre maison et découvre dans le juke-box James Brown, Booker T & The MG’s, Otis Redding. «C’était la révolution : on passait du ternaire au binaire.» Dès lors, la soul et le funk demeureront une constante chez ce dingue de jazz. Il va s’y éprouver directement chez Nino Ferrer, en qualité d’organiste et directeur d’orchestre. « Je venais de faire six mois chez Dick Rivers, comme pianiste. J’ai embrayé avec Nino, quatre ans.» Dibango y démontre l’étendue de ses talents, multi-instrumentiste inspiré (piano, orgue, marimba, mandoline, vibraphone…) comme sur le terrible Saxy Party, qui regroupe ses écrits et certains classiques, comme sa reprise non sans humour de Je veux être noir.

C’est à cette époque, que l’oncle de Pascal Legitimus, Gésip, lui propose de monter en 1967 le big band dans son émission mensuelle : Pulsations. «La télévision française se mettait au noir et blanc! » Tout en enregistrant des 45-tours destinés au marché africain, il pratique d’ailleurs les pistes des musiques au kilomètre. Pour les radios, la pub, des documentaires, où il s’adonne à ce qu’il nomme « des bons délires », des perles redécouvertes par les diggers : Pepe Soup un psyché groove en transe, Hot Chicken, gros sax, énorme ligne de basse… « Il fallait avoir une couleur afro, sans devoir jouer à l’Africain de service. On te demandait juste d’enregistrer des "trucs colorés". Libre à moi de faire ce qui me passait par la tête ! Alors, tu osais des choses que tu n’aurais pas faites "normalement".» Tel l’imparable Groovy Flute, improbable générique pour vendre du poulet de Bresse. Comme un bon plan B : Soul Makossa.

«Afro somethin»

C’est donc ce hit, un truc comme il a pu en faire des dizaines à l’époque, qui va propulser Manu Dibango au sommet du monde. A New York, il croise les as de la soul (Barry White, Aretha Franklin, Roberta Flack…), il enregistre avec des cadors du jazz (Tony Williams, Buster Williams, Cedar Walton…), il part en tournée avec le crack des batteurs Bernard Purdie, la Fania All Stars l’embarque en Amérique latine. Il est installé, mais voilà qu’ Houphouët-Boigny, l’homme fort d’Abidjan, lui propose en 1975 de diriger l’orchestre de la radio-télévision ivoirienne, qui lui donne les moyens de monter un vrai combo panafricain. « Je préférais être numéro 1 en Afrique qu’un numéro aux Etats-Unis. C’était une vraie expérience de retour. » Puis à l’orée des années 1980, il revient en France, le second pays de celui qui s’entendait tel un afro-européen. Comme il disait «afro somethin» à propos de sa musique. Une marque de fabrique, qu’il apposera aussi bien avec Sly & Robbie, rythmique tout-terrain de la Jamaïque, qu’avec Herbie Hancock, avec les Little MCs et Ministère A.M.E.R comme avec le pionnier du fink Bernie Worrell. Manu continue de se multiplier, sur tous les fronts : les nouvelles tendances (une rave party ne lui fait pas peur…) comme les hommages à ces références (Duke Ellington, parmi tant), tout n’est que prétexte à faire de la musique, au pluriel d’une identité difficilement casable. Il peut tout faire, du très bon comme du plutôt moyen. La pire variété comme le plus subtil des grooves afro-latins. En fait l’art de la rencontre, le sens du partage en toutes circonstances, auront été le fil d’une carrière qui se joue sur tous les médias.

Pour être un musicien voyageur, music lover, pratiquant à toute heure, Manu Dibango n’en demeure pas moins le promoteur des musiques du continent comme de la diaspora. À la télévision où il animera même furtivement une émission comme dans les colonnes d’Afro Music qu’il crée avec Jean-Jacques Dufayet dès 1976, à la radio comme sur scène. L’autodéfini Négropolitain ne sera jamais meilleur que lorsqu’il adopte les atours du panafricain. Histoire de fêter dignement son soixantième anniversaire, il enregistre ainsi WakafriKa, avec Angélique Kidjo, Papa Wemba, Youssou N’Dour, Salif Keita, King Sunny Adé… Il le veut manifeste à un moment où le continent s’enfonce pour de longues années. Un constat qu’il a fait dès 1985, avec le maxi Tam Tam pour l’Éthiopie : alors que la corne de l’Afrique crie famine, il entend réveiller les bonnes consciences en convoquant la scène afro de Paris. Il ressort de l’expérience tout chamboulé, s’étant heurté à de vrais malentendus du côté des principaux intéressés. Néanmoins, il deviendra trois ans plus tard ambassadeur de l’Unicef, comme il sera un constant militant anti-Apartheid. Manu Dibango était toujours prompt à monter au front pour pointer les inéquités des rapports Nord-Sud.

En octobre 2007, il sera ainsi du Comité Génération Afrique créé sous la présidence Sarkozy. L’expérience tourne court, alors même que les visas pour les artistes africains sont soumis au strict contrôle du ministère de l’Intérieur. L’humour a des limites, pour le désormais Franco-Camerounais qui avait été décoré dès 1986 par Jack Lang. En bon pragmatique, Manu Dibango pouvait se jouer des partis, mais il savait partir aussi vite qu’il avait dit oui. Pour être protéiforme, le bonhomme n’en était pas moins entier. « Les gens ne veulent toujours pas savoir qu’il y a des Noirs en France depuis plus de deux siècles. Ils font des interviews avec des musiciens afro-américains autour du racisme, mais ils oublient de demander à ceux qui ont connu les foyers en France, les mallettes de la Françafrique. Barbès, ça fait moins rêver que Harlem ! », ironisait-il en 2012, alors qu’il est au générique du documentaire intitulé Noirs de France, autour de la place « réservée » ici à cette minorité dite « visible»… S’il choisit le parti d’en sourire, Manu Dibango ne sera jamais dupe. « C’est quand même un scandale le traitement réservé aux tirailleurs venus de toutes les colonies, dont les pensions ont été sous-évaluées. Même si on redresse ces torts, c’est trop tard : ils sont tous morts ! »

Désormais sacralisé, le parrain sait que pour demeurer vivace il faut être en contact avec des générations qui pourraient être ses petits-enfants. C’est ainsi qu’on le croisera plus d’une fois, dans de tout petits clubs de la capitale, dans le public mais aussi prompt à monter sur l’estrade malgré les années qui peu à peu pèsent. Qu’il fête au Palace ses 85 ans ou qu’il vienne prêter sa science à des bandes de petits jeunes. Lui, visage toujours plus émacié, d’une élégance déconcertante, rejoue sur scène et sur disque le film de sa vie… Comme en 2011 lors de Past, Present, Future, un titre qui se veut la démonstration qu’à 78 ans il est encore capable de se projeter plus avant. Il y reprend (encore !) Soul Makossa, relooké en version 2.0 : son fidèle d’entre les fidèles, le guitariste Slim Pezin, y côtoie le Londonien Wayne Beckford, auteur-compositeur qui a œuvré pour pléthore d’artistes genre hip-hop. Notamment Rihanna et Akon, deux petits malins visés quelque temps plus tôt par une action en justice par Manu, qui ne manque décidément pas d’humour en l’espèce : ils ont l’une comme l’autre oublié de le créditer concernant leurs « emprunts » à Soul Makossa, revisité à toutes les sauces et samplé depuis des décennies à tour de bras. Don’t Stop The Music, un des cartons de 2007 par Rihanna, s’appuyait ainsi sans vergogne sur son gimmick, toujours le même. Ma-ma-ko-ma-ma-sa-ma-ma-makossa ! « La petite a bientôt vendu 10 millions d’albums, t’imagines ! Sans rien me demander. C’est juste du pillage.

Mes amis américains continuent d’exploiter le filon : 4 mesures par-là, 8 par-ci, aujourd’hui on débite tout. Mais certains ont au moins le talent de me demander, comme Jay-Z et Will Smith. », s’était-il alors plaint, perché sur l’historique terrasse de Radio Nova, sa deuxième maison. Manu connaissait la rengaine : vingt-cinq ans plus tôt, Michael Jackson construisait déjà le succès du bien nommé Wanna Be Startin' Somethin' sur ce même Soul Makossa, un hymne entré depuis au Hall Of Fame. L’embrouille se régla à l’amiable, façon de dire que le roi de la pop sut acheter le silence de l’iconique boss de la world music. Ironie du destin : l’homme qui était aux manettes du multimillionaire Thriller, Quincy Jones, était l’un des tout premiers modèles revendiqués de Manu Dibango.

Jacques Denis

Outre-Atlantique, le 45-tours change de mains et de destin : sitôt débarqué à New York, David Mancuso le signale à Frankie Crocker. Le DJ numéro un de la radio WBLS, la bande-son du proto-disco, s’en empare, dès 1972. Succès immédiat. «Onassis n’arrêtait pas de le réclamer!» se souvenait Manu Dibango, jamais avare de vannes, toujours friand d’ajouter une anecdote pour épicer l’histoire. «A Paris, quand ils ont reçu le CashBox (magazine spécialisé dans la publication de hit-parades divers et variés, ndlr) et ont lu : «The record is bad !», ils ont cru que le disque était mauvais, alors que ça voulait juste dire l’inverse. Sauf qu’un mec s’est cette fois bougé : Jean-Marc Bell est allé dealer avec les Etats-Unis pour Decca. Heureusement car il y avait déjà tellement de reprises que le morceau a failli devenir américain. » Ni une ni deux, Ertegun, le boss d’Atlantic himself traverse l’océan pour rencontrer Manu Dibango. « Dix jours plus tard, j’étais à l’Apollo aux côtés des Temptations ! J’étais arrivé, j’avais la limousine comme tous les autres. » Le Camerounais sera le premier Africain sur la fameuse scène d’Harlem. Le même qui près d’un demi-siècle plus tard devait fouler celle du non moins célèbre Carnegie Hall le 14 mars 2020, pour fêter les soixante ans de sa petite sœur, la Béninoise Angélique Kidjo. Annulé, car le coronavirus était déjà là, dans son corps : Manu Dibango est décédé ce mardi, le 24 mars à l’âge de 86 ans, des suites du Covid-19.

«Le jazz, une belle fleur qui pousse dans le fumier»

Soul Makossa n’était pourtant que le baobab qui cachait la forêt de beaux hybrides surgis de ce fertile sillon : entre autres New Bell, Hibiscus, A Night In Zeralda paru sur le même 33-tours. En 1972, le musicien né à Douala en 1933 a bientôt 40 ans et déjà pas mal bourlingué. Ses premières années, il les raconte dans Trois kilos de café, une biographie à la première personne. Parents protestants, enfance dans la petite bourgeoisie, musique au temple où «on chantait du Bach et Haendel en douala», éducation à la française… Trois kilos de café, c’est ce qu’il a dans son sac lorsqu’il débarque en 1949 à Marseille. « Je venais pour les études, et je suis tombé dans le jazz.» Après un passage obligé par un lycée dans la Sarthe, il en passe par Paris, joue aux Trois Mailletz, au Chat qui pêche, au Caméléon, y croise quelques pairs du swing… «Le jazz, c’est une belle fleur qui pousse dans le fumier. Et le fumier, ce sont les quatre siècles d’esclavage», analysera-t-il en 2007 sur RFI lors de la sortie d’un album en hommage à Sidney Bechet, un de ceux qu’il a croisés un demi-siècle plus tôt.

Le jazz des années bop, il va surtout le pratiquer en version belge, au Tabou de Bruxelles, au Moulin Rouge d’Ostende, au Scotch d’Anvers, au Chat noir de Charleroi… Mais c’est dans une autre boîte, Les Anges noirs, qu’en janvier 1961, il croise le père de la rumba congolaise, Joseph Kabaselé, alors à la tête de l’African Jazz, alors que se mènent les tractations pour l’indépendance du Congo… « Après les négociations, tous les grands politiciens venaient nous écouter et nous payer des verres. C’est comme ça que j’ai connu Patrice Lumumba, et même Mobutu qui était alors journaliste. Sans doute assermenté par la CIA, mais personne ne le savait ! Et c’est comme ça que je me suis retrouvé sur les sessions avec Kabaselé, en remplacement de son saxophoniste resté au pays. » De ces séances entrées dans l’histoire, sortira l’un des hymnes africains : Indépendance Tcha-tcha. Les disques font un tabac au Congo, où il reste deux ans, le temps de plonger dans le bain des plus remuants de la rumba locale et de monter un club, le Tam-Tam. « Le jour, les mecs allaient bombarder le Katanga, où c’était déjà la guerre, et le soir, les mêmes venaient boire un verre chez moi. » Après un interlude au Cameroun, soumis au couvre-feu, le saxophoniste décide d’en repasser par Paris.

«Je l’avais quitté comme musicien amateur. J’y reviens comme un illustre inconnu», s’était-il confié en 2013, ponctuant chaque bon mot de son légendaire éclat de rire. À Paris, il fait le métier, notamment les bals du week-end, fréquente la nuit, à commencer par La Bohème, le club tenu par Buttercup, la femme de Bud Powell. Il y remplace le sax de l’orchestre maison et découvre dans le juke-box James Brown, Booker T & The MG’s, Otis Redding. «C’était la révolution : on passait du ternaire au binaire.» Dès lors, la soul et le funk demeureront une constante chez ce dingue de jazz. Il va s’y éprouver directement chez Nino Ferrer, en qualité d’organiste et directeur d’orchestre. « Je venais de faire six mois chez Dick Rivers, comme pianiste. J’ai embrayé avec Nino, quatre ans.» Dibango y démontre l’étendue de ses talents, multi-instrumentiste inspiré (piano, orgue, marimba, mandoline, vibraphone…) comme sur le terrible Saxy Party, qui regroupe ses écrits et certains classiques, comme sa reprise non sans humour de Je veux être noir.

C’est à cette époque, que l’oncle de Pascal Legitimus, Gésip, lui propose de monter en 1967 le big band dans son émission mensuelle : Pulsations. «La télévision française se mettait au noir et blanc! » Tout en enregistrant des 45-tours destinés au marché africain, il pratique d’ailleurs les pistes des musiques au kilomètre. Pour les radios, la pub, des documentaires, où il s’adonne à ce qu’il nomme « des bons délires », des perles redécouvertes par les diggers : Pepe Soup un psyché groove en transe, Hot Chicken, gros sax, énorme ligne de basse… « Il fallait avoir une couleur afro, sans devoir jouer à l’Africain de service. On te demandait juste d’enregistrer des "trucs colorés". Libre à moi de faire ce qui me passait par la tête ! Alors, tu osais des choses que tu n’aurais pas faites "normalement".» Tel l’imparable Groovy Flute, improbable générique pour vendre du poulet de Bresse. Comme un bon plan B : Soul Makossa.

«Afro somethin»

C’est donc ce hit, un truc comme il a pu en faire des dizaines à l’époque, qui va propulser Manu Dibango au sommet du monde. A New York, il croise les as de la soul (Barry White, Aretha Franklin, Roberta Flack…), il enregistre avec des cadors du jazz (Tony Williams, Buster Williams, Cedar Walton…), il part en tournée avec le crack des batteurs Bernard Purdie, la Fania All Stars l’embarque en Amérique latine. Il est installé, mais voilà qu’ Houphouët-Boigny, l’homme fort d’Abidjan, lui propose en 1975 de diriger l’orchestre de la radio-télévision ivoirienne, qui lui donne les moyens de monter un vrai combo panafricain. « Je préférais être numéro 1 en Afrique qu’un numéro aux Etats-Unis. C’était une vraie expérience de retour. » Puis à l’orée des années 1980, il revient en France, le second pays de celui qui s’entendait tel un afro-européen. Comme il disait «afro somethin» à propos de sa musique. Une marque de fabrique, qu’il apposera aussi bien avec Sly & Robbie, rythmique tout-terrain de la Jamaïque, qu’avec Herbie Hancock, avec les Little MCs et Ministère A.M.E.R comme avec le pionnier du fink Bernie Worrell. Manu continue de se multiplier, sur tous les fronts : les nouvelles tendances (une rave party ne lui fait pas peur…) comme les hommages à ces références (Duke Ellington, parmi tant), tout n’est que prétexte à faire de la musique, au pluriel d’une identité difficilement casable. Il peut tout faire, du très bon comme du plutôt moyen. La pire variété comme le plus subtil des grooves afro-latins. En fait l’art de la rencontre, le sens du partage en toutes circonstances, auront été le fil d’une carrière qui se joue sur tous les médias.

Pour être un musicien voyageur, music lover, pratiquant à toute heure, Manu Dibango n’en demeure pas moins le promoteur des musiques du continent comme de la diaspora. À la télévision où il animera même furtivement une émission comme dans les colonnes d’Afro Music qu’il crée avec Jean-Jacques Dufayet dès 1976, à la radio comme sur scène. L’autodéfini Négropolitain ne sera jamais meilleur que lorsqu’il adopte les atours du panafricain. Histoire de fêter dignement son soixantième anniversaire, il enregistre ainsi WakafriKa, avec Angélique Kidjo, Papa Wemba, Youssou N’Dour, Salif Keita, King Sunny Adé… Il le veut manifeste à un moment où le continent s’enfonce pour de longues années. Un constat qu’il a fait dès 1985, avec le maxi Tam Tam pour l’Éthiopie : alors que la corne de l’Afrique crie famine, il entend réveiller les bonnes consciences en convoquant la scène afro de Paris. Il ressort de l’expérience tout chamboulé, s’étant heurté à de vrais malentendus du côté des principaux intéressés. Néanmoins, il deviendra trois ans plus tard ambassadeur de l’Unicef, comme il sera un constant militant anti-Apartheid. Manu Dibango était toujours prompt à monter au front pour pointer les inéquités des rapports Nord-Sud.

En octobre 2007, il sera ainsi du Comité Génération Afrique créé sous la présidence Sarkozy. L’expérience tourne court, alors même que les visas pour les artistes africains sont soumis au strict contrôle du ministère de l’Intérieur. L’humour a des limites, pour le désormais Franco-Camerounais qui avait été décoré dès 1986 par Jack Lang. En bon pragmatique, Manu Dibango pouvait se jouer des partis, mais il savait partir aussi vite qu’il avait dit oui. Pour être protéiforme, le bonhomme n’en était pas moins entier. « Les gens ne veulent toujours pas savoir qu’il y a des Noirs en France depuis plus de deux siècles. Ils font des interviews avec des musiciens afro-américains autour du racisme, mais ils oublient de demander à ceux qui ont connu les foyers en France, les mallettes de la Françafrique. Barbès, ça fait moins rêver que Harlem ! », ironisait-il en 2012, alors qu’il est au générique du documentaire intitulé Noirs de France, autour de la place « réservée » ici à cette minorité dite « visible»… S’il choisit le parti d’en sourire, Manu Dibango ne sera jamais dupe. « C’est quand même un scandale le traitement réservé aux tirailleurs venus de toutes les colonies, dont les pensions ont été sous-évaluées. Même si on redresse ces torts, c’est trop tard : ils sont tous morts ! »

Désormais sacralisé, le parrain sait que pour demeurer vivace il faut être en contact avec des générations qui pourraient être ses petits-enfants. C’est ainsi qu’on le croisera plus d’une fois, dans de tout petits clubs de la capitale, dans le public mais aussi prompt à monter sur l’estrade malgré les années qui peu à peu pèsent. Qu’il fête au Palace ses 85 ans ou qu’il vienne prêter sa science à des bandes de petits jeunes. Lui, visage toujours plus émacié, d’une élégance déconcertante, rejoue sur scène et sur disque le film de sa vie… Comme en 2011 lors de Past, Present, Future, un titre qui se veut la démonstration qu’à 78 ans il est encore capable de se projeter plus avant. Il y reprend (encore !) Soul Makossa, relooké en version 2.0 : son fidèle d’entre les fidèles, le guitariste Slim Pezin, y côtoie le Londonien Wayne Beckford, auteur-compositeur qui a œuvré pour pléthore d’artistes genre hip-hop. Notamment Rihanna et Akon, deux petits malins visés quelque temps plus tôt par une action en justice par Manu, qui ne manque décidément pas d’humour en l’espèce : ils ont l’une comme l’autre oublié de le créditer concernant leurs « emprunts » à Soul Makossa, revisité à toutes les sauces et samplé depuis des décennies à tour de bras. Don’t Stop The Music, un des cartons de 2007 par Rihanna, s’appuyait ainsi sans vergogne sur son gimmick, toujours le même. Ma-ma-ko-ma-ma-sa-ma-ma-makossa ! « La petite a bientôt vendu 10 millions d’albums, t’imagines ! Sans rien me demander. C’est juste du pillage.

Mes amis américains continuent d’exploiter le filon : 4 mesures par-là, 8 par-ci, aujourd’hui on débite tout. Mais certains ont au moins le talent de me demander, comme Jay-Z et Will Smith. », s’était-il alors plaint, perché sur l’historique terrasse de Radio Nova, sa deuxième maison. Manu connaissait la rengaine : vingt-cinq ans plus tôt, Michael Jackson construisait déjà le succès du bien nommé Wanna Be Startin' Somethin' sur ce même Soul Makossa, un hymne entré depuis au Hall Of Fame. L’embrouille se régla à l’amiable, façon de dire que le roi de la pop sut acheter le silence de l’iconique boss de la world music. Ironie du destin : l’homme qui était aux manettes du multimillionaire Thriller, Quincy Jones, était l’un des tout premiers modèles revendiqués de Manu Dibango.

Jacques Denis

ACCUEIL

ACCUEIL